自由とは、なんとでっかいものだ。 自由のこっち端から自由の向こう端へやっとこ辿り着いたら、

おやまあ、元いた自由ってとこが山の先き遥か彼方じゃないか。

三月二十六日 パレード大阪本社

文学の歴史を鑑みると、「言論の自由を守り、己の感性を貫く。」

このことは、命と名誉を賭けた人生行為であった。

島流しにあった歌人、戦中に投獄された文学者。

一転して戦後に戦犯だと糾弾された詩人たち。

常に泥をかけられ、刃を向けられながら進む。

いざ出陣したら、味方に背後から撃たれる。退路を断たれる。

これは、数々の戦史に記されていることでもある。

- 死んでしまったら、人のせいにもできやしない。-

私はこのことを、一個の身体表現に置き換えて自問してみる。

私が跳躍した瞬間、無風夢中の意識が地上の何処と繋がっているのか。

着地する地面は柔かな芝生か。それとも薄氷の沼か。茨の絨毯か。

そもそも、踏ん張れないほど地面は泥濘んでいないか。

地上の守人(もりびと)と私はしっかり結ばれているのか。

いや、自費出版の場合、その確認も十分にされずに出版される。

殊に本書は全て自分の手による高純度な作品。元より放り投げただけの矢のようなもの。

おまけに、いつまでも本の最後にやりきれない異物感が残っていた。

流通の慣例として、本の最終ページ(奥付)に発行人として出版社の代表名を刻まなくてはならなかったのだ。

結局、見も知らぬ男の名を、私自身で私の身体(本書)に打ち込んだ。

私は本を保証するため、所在と名をお借りすることにした。

彼らにしてみれば、私こそ純粋な異物であり、宿を借る虫のごとく。

まさに純粋な異物である私は、見通しの悪い水面下で、詮索や妨害、冷やかし行為を受け続けていたに違いない。

心当たりは一年分。吹きっさらしの私の心は安まる時がなかった。

そんな過酷な状況だからこそ、人との繋がりが美しく思えることがあった。

去年の夏頃から私は祈っていたのかもしれない。

それでも、いつまでも危険でぐらぐらな地上は固まらなかった。

私は「檸檬」を期に、初めて本社の社長を訪れることにした。

本書は、経営者の視点では及ばない範疇に存在する集中体なので、

会ったら多少がっかりすることはわかっていた。

午前十時、黒塗りの鮮烈。

色々と気使いを頂き、楽しくお話させて頂いた中「言論の自由を守るため」との言葉が一番残った。

彼の意味するところは、私の知る現実と乖離していた。

一般的に、お客様の自由を守るために言葉を発しない。

気になっていたとしても、見て見ぬ振りをして直接関わらない。

間口を広げ過ぎて冷ややかになったビジネスマナーを言っているような気がしてならなかった。

面すれど、私の意味と交わることがなかった。

瞬間、私は互いの距離(淵)を見ることができた。 現実を認めた。

でも例え彼の自由が軽いビジネストークだとしても、前向きなメッセージであることは確かだ。

一歩づつ歩み寄ることが大事なのかもしれない。

前日、二十五日に訪れた「檸檬」梶井基次郎の墓は、ここから三駅しか離れていなかった。

その日は、思いつくまま堺まで足を伸ばし、仁徳天皇陵をぐるりと廻った。

次の日、社長は堺に住んでいたことを聞く。 昔、義父は堺で働いていた。

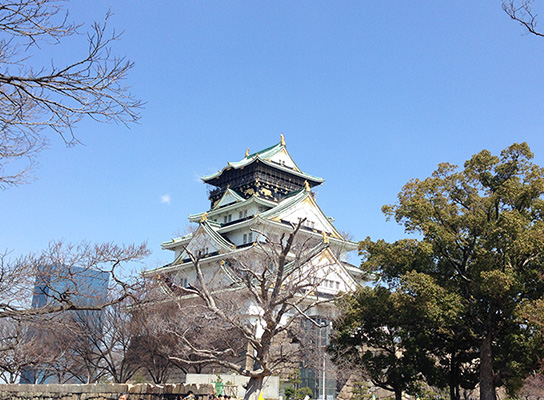

知りながら初対面となるスタッフの方々とも挨拶をした後、秀吉が子孫のために築いた大阪城へ登った。

天守の高みから昨日の古墳を重ねて考えた。

巨大すぎる建造物は、きっと子孫のための祈りなのだろう。

仁徳天皇陵 |

大阪城 |

|

|